Giusto Gervasutti, il 'Fortissimo' che ha saputo anticipare il futuro

1 / 8

1 / 8 arch. Gervasutti

arch. Gervasutti

Giusto Gervasutti nasce a Cervignano del Friuli nel 1909, cresce in un paese di campagna piatta e ripetitiva, assiste da bambino alla Prima guerra mondiale, s’invaghisce della montagna nelle vacanze in Carnia, scopre le Alpi occidentali durante il servizio militare e se ne innamora perdutamente.

A ventidue anni si trasferisce a Torino, portando con sé la tecnica e la mentalità del sesto grado. In poco tempo diventa torinese, campione indiscusso dell’alpinismo italiano con Emilio Comici e Riccardo Cassin. Lo chiamano “il Fortissimo” per la tempra e la determinazione, anche se l’origine del nome è ironica e viene dall’appellativo attribuitogli da un giornalista dopo il Trofeo Mezzalama. Tu sei il Fortissimo, lo sfottono gli amici.

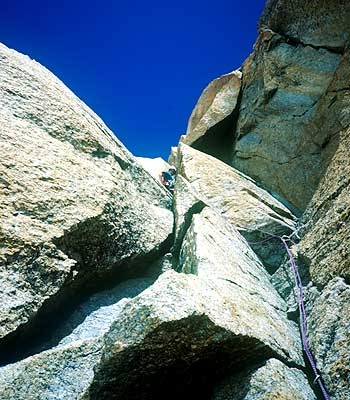

Gervasutti fa i conti con la dittatura fascista, il mito della montagna e la fabbrica degli eroi. Si destreggia come può, cercando di approfittare delle opportunità senza perdere la libertà. Partecipa a una deludente spedizione nelle Ande, in cui prova con mano la distanza tra le fanfaronate del regime e le effettive realizzazioni sul campo. Prende parte alle gare internazionali per la conquista delle pareti nord dell’Eiger e delle Grandes Jorasses, perdendole entrambe, ma si riscatta con imprese ancora più estreme e visionarie come la futuristica parete est delle Grandes Jorasses, che ricorda gli specchi di Yosemite.

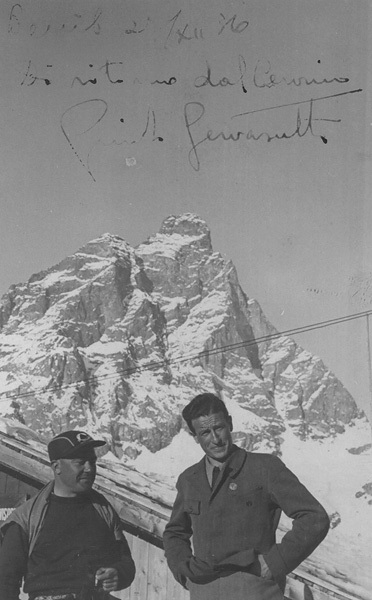

È l’alpinista più moderno della sua epoca, ed è anche uomo colto, gradevole ed elegante, quasi incompatibile con la grezza retorica del regime. Il signore di Cervignano frequenta i salotti torinesi, i teatri e gli ippodromi, è amico di Massimo Mila, Alfredo Corti e Gabriele Boccalatte, legge Jack London, Joseph Conrad e Herman Melville. È un cavaliere all’antica che anticipa il futuro. Muore sul Mont Blanc du Tacul nel 1946 nel tentativo di liberare una corda incastrata, all’età di soli 37 anni, sognando il Fitz Roy della Patagonia.

Memorabili, anche se figli del tempo, sono i passi dell’autobiografia “Scalate nelle Alpi” in cui racconta la preparazione dell’ascensione solitaria invernale al Cervino: «Salgo al Monte dei Cappuccini. Sopra il Gran Paradiso due nuvolette riflettono ancora l’ultimo sole. Sotto di me la città sta accendendo le prime luci… Provo una grande commiserazione per i piccoli uomini che penano rinchiusi nel recinto sociale… Ieri ero come loro, tra qualche giorno ritornerò come loro, ma oggi sono un prigioniero che ha ritrovato la sua libertà».

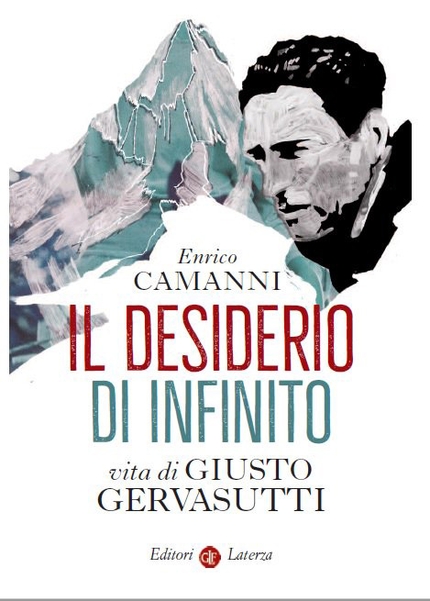

Questo è quanto si sapeva e si diceva di Giusto Gervasutti prima che Giorgio Gregorio realizzasse il video “Il solitario signore delle pareti”, che Carlo Crovella approfondisse le relazioni sociali del friulano (soprattutto nell’ambito delle scuole di alpinismo torinesi) e che io scrivessi la biografia “Il desiderio di infinito”, attingendo alle ricerche di entrambi e indagando di persona sugli studi del Fortissimo, il lavoro, l’agnosticismo politico, i passatempi, le donne e gli amori. Adesso ne sappiamo di più, anche se è passato tanto tempo e i suoi amici se ne sono andati e di certo la figura di Gervasutti non sarà mai svelata come quella degli alpinisti contemporanei. Forse è meglio così, anche se gli dovevamo almeno un favore: liberarlo dal mito e restituirgli l’abito dell’uomo.

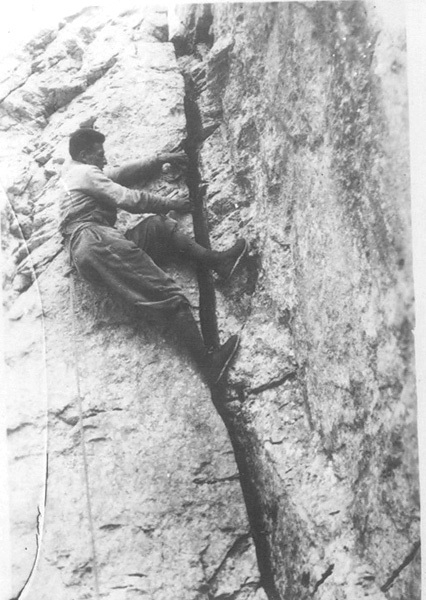

Era umano come tutti. Affabile e quasi svogliato nei giorni feriali, spaventosamente determinato in quelli grandi. Lui stesso si stupiva di come diventasse insensibile alla fatica e al dolore quando s’imbarcava in un’avventura. Gli successe sulla parete nord ovest dell’Ailefroide, scalata tutta da primo (con Lucien Devies) nonostante due costole e il naso rotto, sul pilone di destra del Freney, salito con un ragazzino (Paolo Bollini) in giornata dal bivacco Eccles e finito sotto le luci del temporale, e soprattutto sulla Est delle Jorasses, risolta di fatto in giornata con Giuseppe Gagliardone al terzo tentativo, mentre a Joe Tasker e Dick Renshaw serviranno tre giorni per ripeterla molti anni dopo.

Scalando le vie “minori” di Gervasutti, quasi tutte belle e difficili, ho capito che gli piaceva andare dritto in cima. Adorava le linee dure e verticali del granito, senza compromessi. Non avrebbe mai pensato a un tracciato come la Cassin alla Cima Ovest di Lavaredo, anche se rispettava Riccardo e le sue vie. Dalla famosa dülfer della Rocca Sbarua, che per noi torinesi era l’iniziazione, alle spaccate violente del Pic Adolphe, fino al breve ma fantastico spigolo del Courmaon nel cielo del Gran Paradiso, Gervasutti ha sempre cercato la linea elegante che puntasse il più dritto possibile alla cima.

In questo senso era un artista, o almeno un esteta, anche se per sua stessa ammissione si sentiva “condannato” a scalare pareti perché non padroneggiava le arti della pittura, della musica o della scultura. Gli serviva la roccia per esprimere se stesso, anche se ogni nuova realizzazione era come l’“assassinio” di un sogno: «Niente fremiti di gioia – scrive amaramente dopo la grande impresa sulle Grandes Jorasses –. Niente ebbrezza della vittoria. La meta raggiunta è già superata. Direi quasi un senso di amarezza per il sogno diventato realtà».

A Giusto Gervasutti sono intitolati il modernissimo bivacco nel bacino del Fréboudze e la scuola nazionale di alpinismo del CAI di Torino.

- Enrico Camanni, Torino

Copia link

Copia link

Guarda tutte le foto

Guarda tutte le foto